地域の豊な歴史を見直す – 自然と歴史のコラボ

投稿:2017年2月7日|更新:2017年2月17日

雪野山北西部・安妃山から 戦国期に城郭が置かれていた多くの山々を一望 できます

50 年くらい前までこの付近の里山は、焚き木集めなどの日々の暮らしに利用されており、今でも山中にはその痕跡が残っています。また戦国時代、この付近の山々は戦いの拠点として利用され、安妃山から見える山のほとんどに城郭が置かれていました。安妃山を歩くと万葉の歴史豊かな蒲生野に加えこれらの山々が一望でき、美しい自然の風景と共に、過ぎ去った遠い昔の出来事が思い浮かんできます。

戦国の南近江を統治した守護大名、佐々木六角氏。繖山 (きぬがさやま) に巨大な観音寺城を構えていました。東近江市とその周辺に残る山城跡のほとんどは観音寺城の支城か六角家臣の城です。そこでまず佐々木六角と観音寺城について、ざっとおさらいをしておききます。

豊富な情報源

投稿:2017年2月7日|更新:2017年2月14日

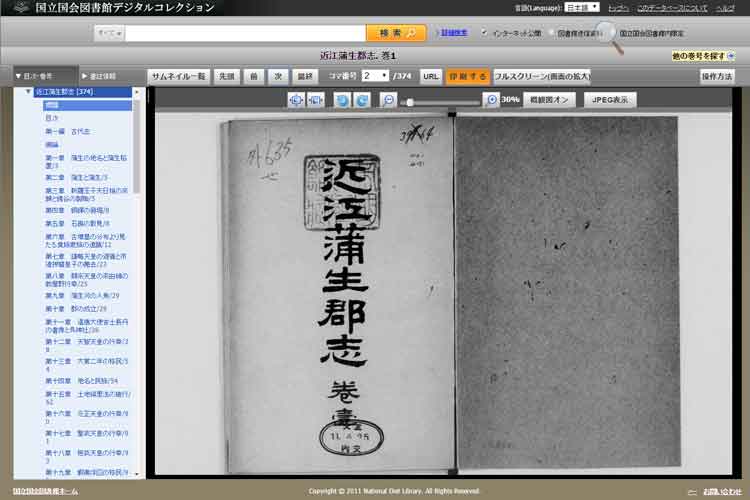

言うまでもなく図書館は情報の宝庫であり、インターネットの発達によって大変便利になりました。そこで 国会図書館デジタルコレクション を覗いてみたところ、なんと 近江蒲生郡志がデータ化 されており、 全 10巻の全てがリーダーで読めるようになっていました。各ページは画像データのままですが、ページ内のコンテンツはキーワード検索が効くため、必要な情報を含む書籍やページを簡単に見つける事ができます。

特にこの「近江蒲生郡志」はこの地域の歴史を知るには欠かせない資料のひとつです。またウェブ上には歴史ファン等による充実した内容のサイトが数多く存在します。当方ではこれらを情報源として利用させていただいており、以下はその一例です。

近江蒲生郡志

近江愛知郡志

武家事紀 – wikipedia

常山紀談 – wikipedia

近江與地誌略-上 – Wikioedia

近江與地誌略-下

氏郷記

信長公記(現代語訳)

江州佐々木南北諸士帳

江州侍(江源武鑑現代語訳)

近江観音寺城の存在形態

戦国期六角氏の地域支配構造

戦国期における守護権力の変質と有力被官

矢穴考1-観音寺城技法の提唱について

六角氏式目制定の目的と背景

マグナ・カルタと六角氏式目

近江纈 山(観 音寺山)の 砂留 と土砂流出抑止政策

蒲生郡の渡来氏族とその文化

信長の城と戦国近江

歴史文化保存活用区域の考え方と設定 – 東近江市

全国遺構調査報告書(滋賀県)

観音寺城石垣全体分布図

観音寺城縄張図-五個荘町史より

観音寺城縄張図1980年測量

観音寺城址図

佐々木哲学校

江州宰相義久(義実)

戦国南近江国人名事典

戦国大名 六角義治の家臣団と軍団

家族の樹

旧六角領と旧浅井領

観音寺城の脆弱性と位置づけ

宇多源氏・佐々木源氏の発祥

近江における佐々木一族

沙沙貴神社と近江源氏 ・・・

観音寺城跡 JAPAN GEOGRAPHIC

戦国大名佐々木六角氏の基礎研究

戦国遺文 佐々木六角氏編

佐々木六角 系譜研究室

中世民衆社会における石垣積みの職能形成

近江より熊本城へ -城郭石垣の始まりと広がり-

日本最初の石垣の城

史跡観音寺城跡

観音寺城跡ブックレット

景清道を訪ねて

近江歴史探訪マップ3 マップ4

近江戦国探訪ガイドブック

近江デジタル歴史街道

近江の城 50選

戦国ワンダーランド 戦国絵巻 淡海の城100

佐々木六角氏・観音寺城と今堀惣村文書の中世文化

余湖図 滋賀 近江八幡

近江国のお城一覧

近江巡城録

戦国山城を歩く

鶴が舞う ―蒲生三代記―

六角異聞

市区町村ID インデックス | 歴史的行政区域データセットβ版

戦国大名20-1 六角家 佐々木氏の・・・

東近江に城GIRL

また、デジタルデータ化はされていませんが、五個荘町史(第1巻 古代・中世)に、村田修三氏による観音寺城の縄張についての詳しい解説があります。

その他、八日市市史の第1巻(古代)で沙沙貴山君、第2巻(中世)で佐々木氏が詳しく取り上げられています。第5巻(史料1)では第2巻の本文で引用された太平記、吾妻鏡、承久記、東大寺文書、祇園社記、近衛家文書、金剛三昧院文書、長命寺文書、竹生島文書、朽木文書、佐々木文書、六角氏式目、蒲生文書、氏郷記、永源寺文書、常楽寺文書、等の文書が転載されており、さらに佐々木氏の系図についても、尊卑分脈本と正応本の両方が載せられています。

さらにもう一つ、観音寺城の様子をより詳しく知りたい場合には滋賀県教育委員会発行の、史跡観音寺城跡石垣基礎調査報告書 が役立ちます。これは、伝本丸付近の発掘調査の結果と 観音寺城域全体の石垣調査の結果 が記されています。さらに観音寺城の歴史や佐々木氏についても解りやすく解説されており、歴史書としても楽しめます。

佐々木六角 – 蒲生から南近江を治める

投稿:2017年2月7日|更新:2017年2月7日

佐々木六角氏は宇多源氏の流れを汲む佐々木氏の本流にあたる一族であり、守護大名として鎌倉時代から戦国期にかけて南近江一帯を治めていました。そしてこの佐々木六角氏は蒲生を本拠にしており、本拠地である繖山(観音寺山)の観音寺城に加え、蒲生一帯に家臣の城屋敷が置かれていました。

この佐々木六角氏については Wikipedia をはじめ多くのサイトで紹介されています。また蒲生郡志ではほぼ全編に渡って佐々木氏に関する情報が取り上げられています。近江の歴史の中で佐々木六角氏の存在は極めて大きく、これらを読むと近江の歴史は佐々木氏とその宗家である六角氏によって作られたというような気さえします。

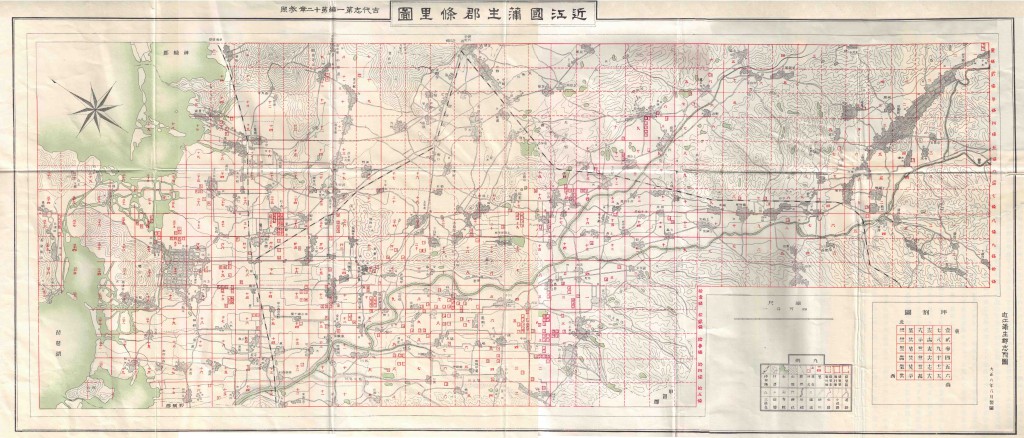

以下は蒲生郡志巻壱(一)に綴じ込まれている蒲生郡の地図です。かつて佐々木氏が拠点としてきた小脇館、金田館、観音寺城や有力家臣の本拠地がこの地図の中にあります。まさに佐々木氏はこの蒲生から近江を治めていました。

この地図は大正 6年に作成されたものであり、国道 8号線はまだ通っていないため、かつての幹線であった中山道のルートが大きく変わる事なく残っています。また近年の大規模な道路整備による、新しい道路が増え始める前の地図なので、観音寺城と家臣の城屋敷を結ぶ往時の道筋を探るのに役立ちます。

近江国蒲生郡総里図(クリックで拡大できます)

現在、観音寺街道と呼ばれる舗装道路が上羽田町を経由して老蘇方向に延びていますが、この古地図でもほぼ同じルートで道が通っています。おそらくこの道のルートは六角氏が支配していた時代から大きく変わっておらず、後藤館や布施山城と観音寺城とを結ぶ街道として利用されたため、この道が観音寺街道と呼ばれるようになったのではないでしょうか?

佐々木氏と沙沙貴山君

投稿:2017年2月24日|更新:2017年3月3日

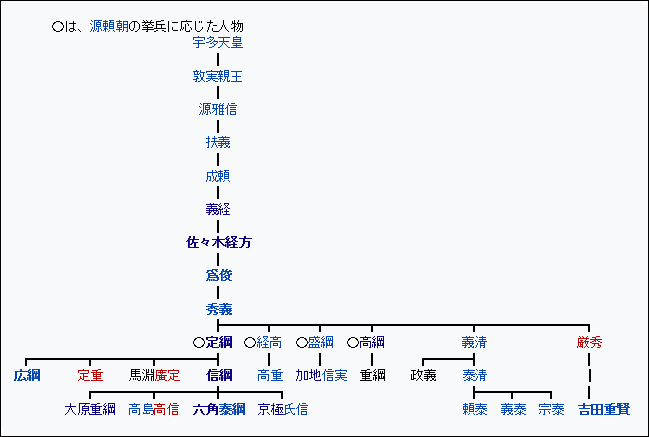

佐々木氏は、宇多天皇の流れを汲む一族で、近江国蒲生郡佐々木荘に下向し佐々木を名乗ったのがその始まりであり、その祖は(佐々木)義経とされています。しかし一方でこの地には、同じ「ささき」と発音する 沙沙貴山君 の一族がおり、古くからこの付近一帯を治めていました。

同じ「ささき」なので単なる漢字表記の違いなのでは?と疑いたくもなるのですが、調べてみると、どちらの「ささき」にもそれなりに信憑性のある系譜が古文書等に示されており、両者は祖先の異なる別の一族である事が分かります。そしてこの事は、佐々木氏が近江にやって来た頃には、同じ地に別の系譜を持つ 2つの「ささき」一族が存在していた事を意味します。

古代豪族である沙沙貴山君についての情報はそう多くは無いのですが、蒲生郡志には沙沙貴山(現在の観音寺山・繖山)を拠点とし、その勢力は蒲生郡・神崎郡を中心に、甲賀郡あたりにまで及んでいたようです。そして観音寺山の山裾にある瓢箪山古墳の埋葬者は沙沙貴山君またはその先祖なのではないか?と言われています。また、雪野山古墳が発見されてからは、沙沙貴山君は雪野山古墳に埋葬され、瓢箪山古墳はその一族の関係者の墓所であるという説も出てきているようです。

中世に入ってからの沙沙貴山君一族についてはほとんど語られておらず、佐々木氏に取り込まれる形で同化したとされています。ちなみに沙沙貴神社は元々、佐々貴山君一族の氏神を祀る神社でしたが、経方の代から佐々木氏の氏神を祀る神社に変わっています。

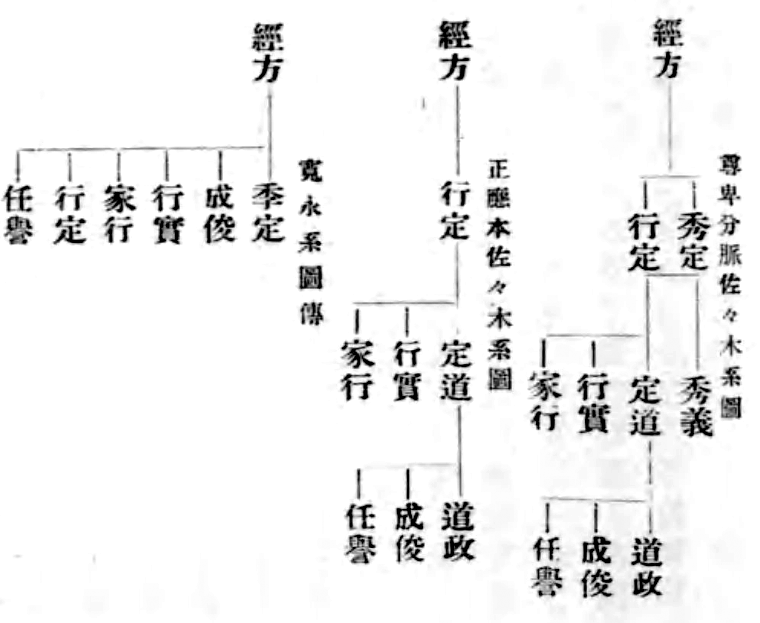

姓氏と家紋_佐々木氏 でもこの 沙沙貴山君一族と佐々木氏との関係について触れられています。ここでは佐々木経方から、その子秀定と行定に世代が引き継がれるところで流れが二つに分かれており、沙沙貴山君一族はこのあたりで行定側の家系に取り込まれていったのではないか?と推論されています。

そこで、蒲生郡志巻二 で系図を調べてみると、ここにも沙沙貴山君との関係についての解説がありました。そして分脈佐々木系図と正応本佐々木系図、寛水系図傳のそれぞれに記されている経方の子と孫の名前が一致しておらず、経方から子と孫に繋がるあたりの流れが不自然である事が指摘されています。そして、他にも幾つかの矛盾点がある事などから、この書籍では経方から秀義の間で佐々木氏の系図に缺陥(不備・誤り)があるとし、それが新興佐々木氏による恣意的なものである事を匂わせています。

佐々木氏は経方の代に佐々木庄の下司になった事により、新に佐々木の姓を名乗ったとされています。おそらく「ささき」と発音する姓を名乗る事により、すでに地名にもなっている沙沙貴のブランド力を利用したかったのでしょう。そしてこの時、古代豪族沙沙貴一族の系譜を断ち切るために、系図に手が加えられたのではないでしょうか?

*古代豪族「沙沙貴」は資料によって、佐々貴、狭々貴、狭々城と漢字表記されている場合があります。

佐々木氏本流 – 佐々木六角

投稿:2017年2月25日|更新:2017年2月27日

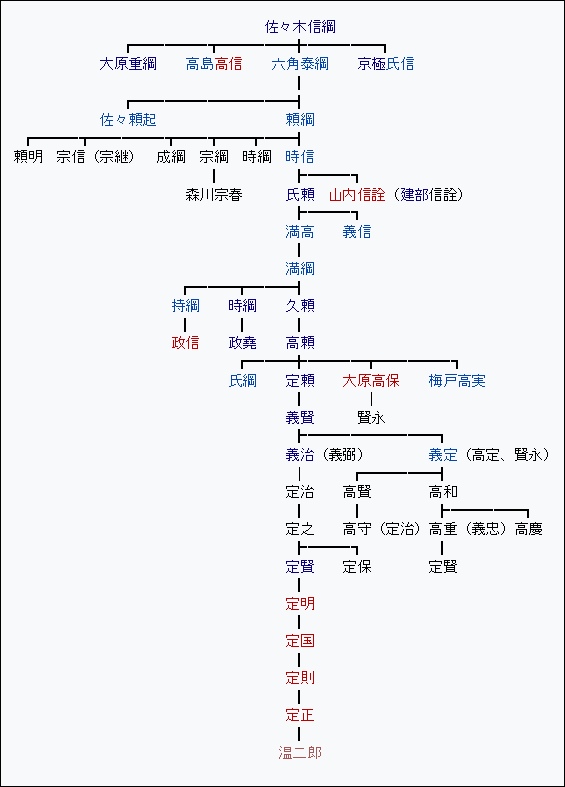

東近江に土着した佐々木氏は鎌倉時代の始め頃には近江全土の守護を任ぜられるまでに勢力を拡大しました。そして佐々木信綱の死後、近江は 4分割され 4人の息子に分け与えられました。

長男の重綱が坂田郡大原荘を、次男の高信が高島郡田中郷を、三男の泰綱が神崎郡、蒲生郡、野洲郡、栗太郡、甲賀郡、滋賀郡を、四男の氏信が高島郡、伊香郡、浅井郡、坂田郡、犬上郡、愛智郡受け継ぎました。そして重綱は京極氏、高信は高島氏、泰綱は六角氏、氏信は京極氏を名乗るようになりました。元々は三男の泰綱が近江の大半を受け継ぐ事になっていましたが、長男である重綱の訴えを鎌倉幕府が受け入れ、相続の平等化が図られました。

佐々木氏の系図 – Wikipedia 佐々木氏 より引用

佐々木の宗家を引き継いだのは三男の泰綱であり、この佐々木六角氏は戦国期まで南近江一帯を守護として支配します。この分割相続の後、それぞれが盤石・安泰であったかというと決してそうではなく、四家の間やそれぞれの内部で、しばしば争いが起こっています。

特に大きな混乱があったのは、応仁の乱で室町幕府と六角氏が対立した頃であり、六角氏当主の高頼と兄の政堯との間でで跡目争いが起こり、その収束の直後にも幕府からの討伐を受けています。またこの時期、六角氏と京極氏との間での覇権争いが激化しており、高頼の父である久頼はこの争いによる心労で亡くなったといわれています。また、京極家でも応仁の乱の最中に京極騒乱と呼ばれる跡目争いが起こりました。このお家騒動は 35年間も続き、それまで近江国外へも勢力を伸ばしていた京極氏は衰退に向かい、その後の戦国期にはその地盤を被官であった浅井氏に奪われてしまいます。

鎌倉の時代に信綱から近江の大半を受け継ぎ、ことごとく対立してきた六角氏と京極氏でしたが、京極氏の衰退により六角氏の争いの相手は京極氏の被官であった浅井氏に変わります。

六角氏の系図 – Wikipedia 六角氏 より引用

六角氏の系図には、高頼の長男である氏綱とその子義実の名が有るものと無いものがあります。

高頼の死後、長男氏綱は早逝していたため家督は次男定頼に引き継がれましたが、氏綱には嫡男義実がおり、この義実の系統こそが六角氏の嫡流であるとする説があります。この義実嫡流説は悪名高い江源武監を根拠とするものですが根強い支持があり、これを支持する論者が示す系図にはこの義実の名が入っています。この説は田中政三氏や佐々木哲氏によって支持されており、沙沙貴神社 に伝わる系図(佐々貴一家流々名字之分系)や滋賀県文化財保護協会発行の 近江観音寺城の存在形態 にもその名が見られます。

また、古くから六角氏と朝倉氏の関係が話題になっていますが、沙沙貴神社に伝わる系図では、朝倉義景は六角氏綱の実子だとされています。

佐々木六角氏と観音寺城

投稿:2017年2月25日|更新:2017年3月3日

佐々木氏は、平安時代中ごろに佐々木庄の荘官として近江に土着し、小脇館に居住したとされています。そしてその後、金田館を経て観音寺城に拠点を移し、この場所で家臣の力を結集する事により近江全域を支配するまでに勢力を拡大しました。

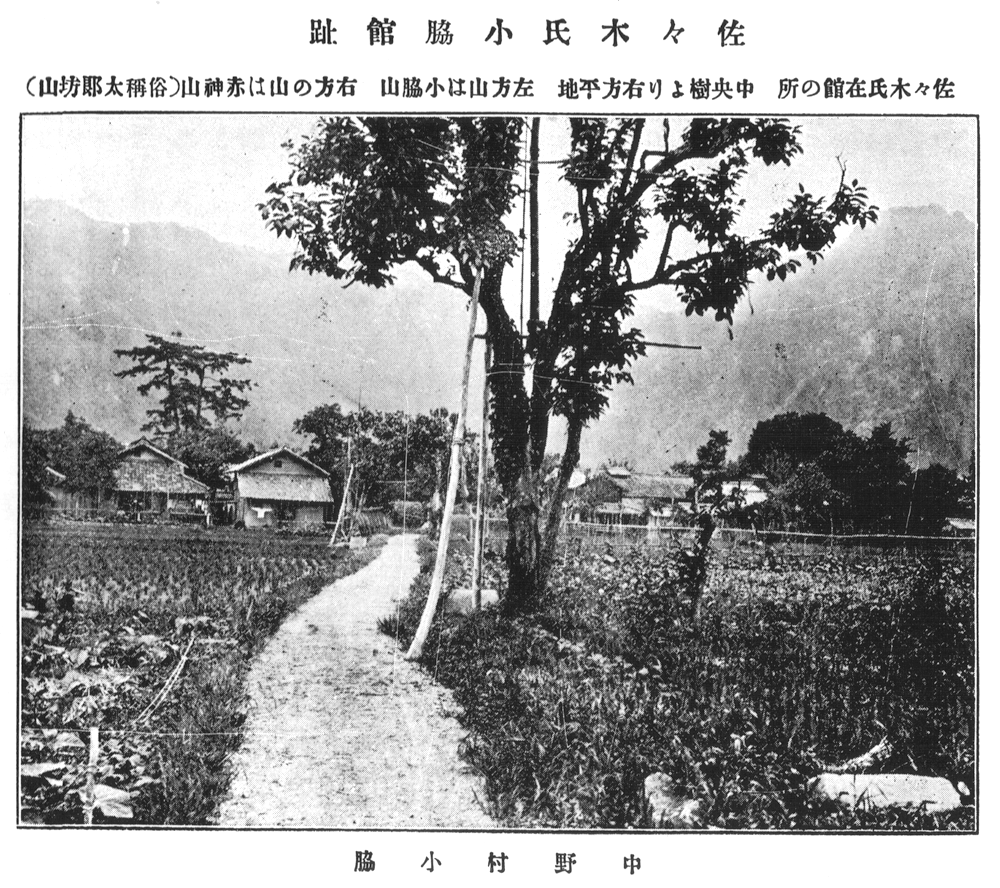

以下は小脇館があったあたりを撮影した古い写真です。

太平記に 14世紀の中頃、佐々木氏が観音寺に布陣したという記載があり、(八日市市史・資料Ⅰ236ページ、太平記-軍事記を参照)すでにこのころ観音寺城が軍事拠点として存在していた事が分かります。しかしこの頃はまだ本格的な城郭にはなっておらず、その後の度重なる改修により徐々に城郭としての形ができていったようです。

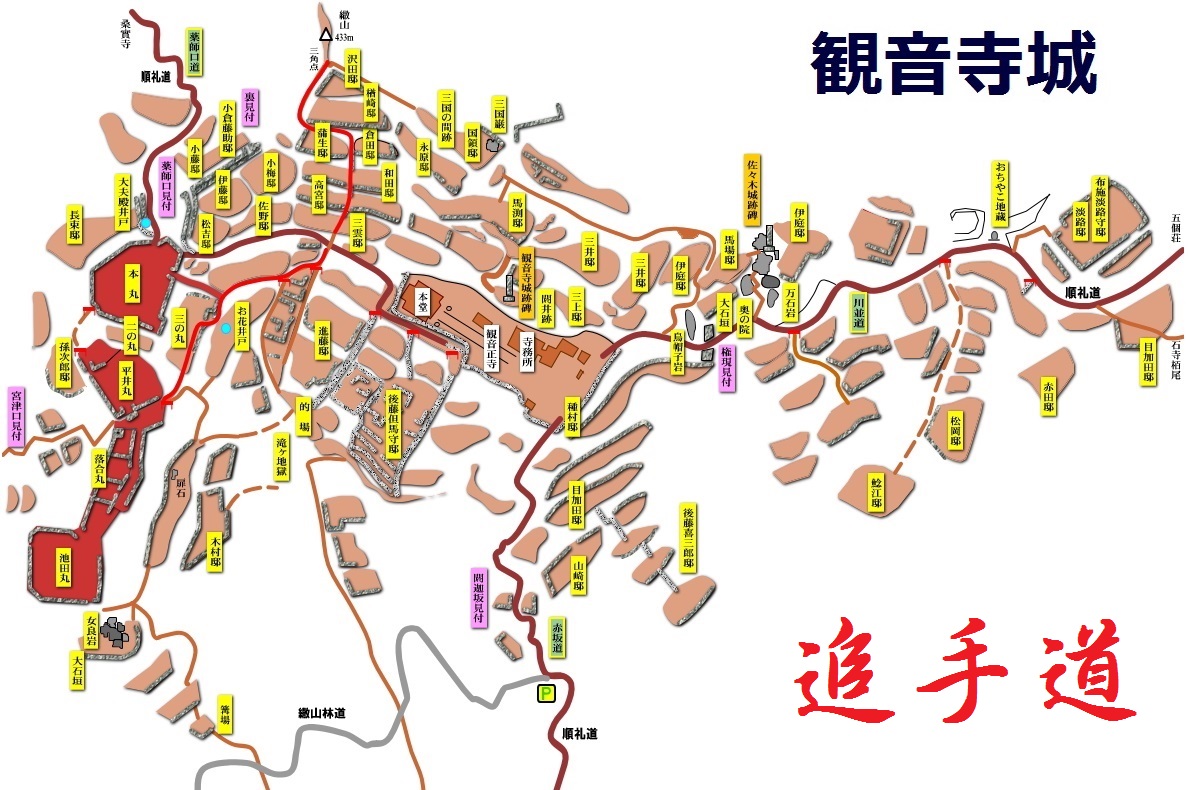

そして大永3年(1523年)に六角定頼が観音寺城に家臣を集めるための城割を命じ、これに伴う改修で観音寺城に当主の居館や家臣団の屋敷ができたたと考えられています。この定頼による大規模な改修により観音寺城は、戦闘に特化した城から政治的な色合いの濃い城に姿を変えました。

この、家臣を集めた今の形に整備された観音寺城は、永禄11年(1568年)の織田信長による近江侵攻で落城するまでの間、六角氏の拠点として使われました。その期間は佐々木氏の 500年以上にわたる近江統治の歴史から見ると、ほんの 1割にも満たない極めて短いものでした。

観音寺城が際立っているのは、その壮大さだけでなく、石垣が多用されている点です。巨石を積み上げ高石垣が随所に見られ、安土城以前にこれほど石垣が多く使われている城は他に見られません。また、城下に商人が集められ、楽市楽座が開かれたのもこの観音寺城が最初であり、安土城の築城の際には観音寺城のこれらの先進性が手本になりました。

観音寺城の模型/滋賀県立安土城考古博物館所蔵

Wikipedia 観音寺城 より

* 右の図で縄張の詳細がわかります。

このように観音寺城は先進的な山城でしたが、弱点もありました。最大の弱点として指摘されているのはその防衛力の弱さです。例えば、城域内に竪堀はほとんど無く虎口は一部を除いて他は単純な平虎口です。巨石を積み上げ高い石垣を作る高度な建築技術があるのなら、その技術を用いてもう少し強固な虎口を造ればよさそうなものですが、その気はさらさら無かったようです。さらに堀で区切られていない分譲住宅のような郭配置など、戦国期の山城ではあり得ない無防備な造りに見えます。

このような今ある観音寺城の縄張に対して、秘められた防衛力を探ろうとする動きも見られますが、信長上洛戦で戦わずして逃走したという事実が示す通り、この城は戦闘には役立ちませんでした。この事から観音寺城は定頼の時代に「戦闘よりも政治拠点としての機能性を重視」して、造り替えられたというのが定説になっています。

農耕に適した肥沃な領地を持つこの地の国衆たちは、豊な経済力を持ち自立心が強かったといわれています。観音寺城の特異な城造りは、自立した近江国衆たちの力を結集するための、究極の選択だったのではないでしょうか?

観音寺城は16世紀前半から改修が繰り返されているため、時期の異なる遺構が混在しています。このため縄張の理解には時系列での考察が必要になります。滋賀県文化財保護協会発行の 近江観音寺城の存在形態 では、以前・Ⅰ期・Ⅱ期に区切って拡張されていく様子が解説されており、これを読むと観音寺城がどのように築かれていったのかが、良くわかります。

またこの資料によると観音寺城はまず、もともと伝三井屋敷付近に本堂がにあったとされる観音寺が転用される形で城郭化され、その後、三国の間に本丸がおかれ本格的な城郭が形成されていったとされています。(元の観音寺は、今の観音正寺の場所にあったとする説もあります)さらにこの資料では、六角氏の系図から外される事が多い 六角義実 についても少し触れられています。

淡海温故録附巻 古城図式/嶋村紀考撰集/蒲生郡佐々木山古城全図(複数ページを貼合わせ)

佐々木古城跡繖山観音山画図 – Wikipedia 観音寺城 より

また、滋賀県教育委員会のセミナー(平成 22年度史跡観音寺城跡発掘調査スライド発表会「観音寺城最新情報」)で、『鹿苑日録』の中に収められている相国寺鹿苑院主梅叔法霖の日記『日録』『日用三昧』の天文 8年 2月 9日から 12日の条をを取り上げて、当時の観音寺城の様子が紹介されています。天文 8年(西暦 1539年)は定頼が観音寺城の大改修を命じた大永 3年(1523年)の 16年後であり、この頃はすでに今ある観音寺城の姿に、だいぶ近づいていたものと思われます。

以下引用 ———————–

天文8年2月9日の条

「圓福寺齋了。登観音寺城。午時神左之宅仁落付。晩炊。(殿原衆中へ扇十。)本膳追膳共三菜汁三。中酒了。屋形仁罷赴。霜臺。四郎殿出迎。(引合香合。引合下緒三筋。)三献晩羹。座敷霜臺・四郎殿・慈雲庵・長田刑部大輔殿。(上紅帯十。杉原。中納言殿へ帯び三筋。)酒了帰。赴大原殿。扇・杉原献之。水原仁二百銭・杉原・清心圓二貝贈。進藤清心圓三貝贈。種村三河指樽一荷・食籠恵之。」

天文8年2月10日の条

「於神左齋。馬淵源右衛門相伴慈雲・饗太。午時於屋形二階五献。雑羹・湯漬・吸物・晩羹・吸物・食籠二三有之。相伴霜臺・萠庵・梅甫・小林・慈雲・虎上司・奈良崎。五献目仁小田宗彌来。杉原□(以下欠損)御喝食。」

天文8年2月11日の条

「早天霜臺御出。恵折帋三緡也。自四郎殿杉原・綿壱也。馬淵源右衛門杉原一束。進藤美濃紙二束・小刀二。齋種々結構。有三膳。馬淵源。片岡相伴。中酒二返。齋了烏飩・吸物酒数返。了帰。深谷より徒歩而各見送也。與太郎自坂中返之。殿原衆至坂下。皆々返之。乗輿。邇保江可来云々。腹立(ママ)而

持飯酒。於途中供衆仁喫之。此浜より乗舟。至坂本。初夜時分二寄宿四屋。喫飯寐。」

解説(県教委の資料より)

9日邇保圓福寺(圓満寺)で「齋」を取り、観音寺城に登城し「神左之宅」に到着しています。「神左」は「神崎左京亮」で山上の郭の一画に「神崎邸」があったことを示しています。「屋形仁罷赴、霜臺、四郎殿出迎」とあり六角定頼・義賢父子が屋形に居ることを示すものです。そのあと「大原殿」「水原」「進藤」「種村」に赴くとあるのでこれらの屋敷も山上にあったことがわかります。10日には「神左」で「齋」とあり「神崎邸」で一泊して朝の食事をして、昼には「屋形二階五献」とあり屋形は二階建ての建物がありそこで五献の饗応を受けています。

11日には帰路につき、「深谷」より「徒歩」、「坂中返」「至坂下」とあり深い谷筋を下っていることが分かります。この深い谷道は、観音寺城の数ある谷道の内、おそらく本谷にあたるものと考えられます。「坂中」とはおそらく現在の閼迦坂道分岐点あたりにある伝久保邸・宇野邸付近と思われ、「坂下」は「犬馬場」あたりでしょう。

神崎邸跡は、観音寺城の古絵図にもその位置が記されていないので分かりませんが、絵図に載っていない家臣の屋敷が他にもあったということが分かる資料です。

引用終り ———————–

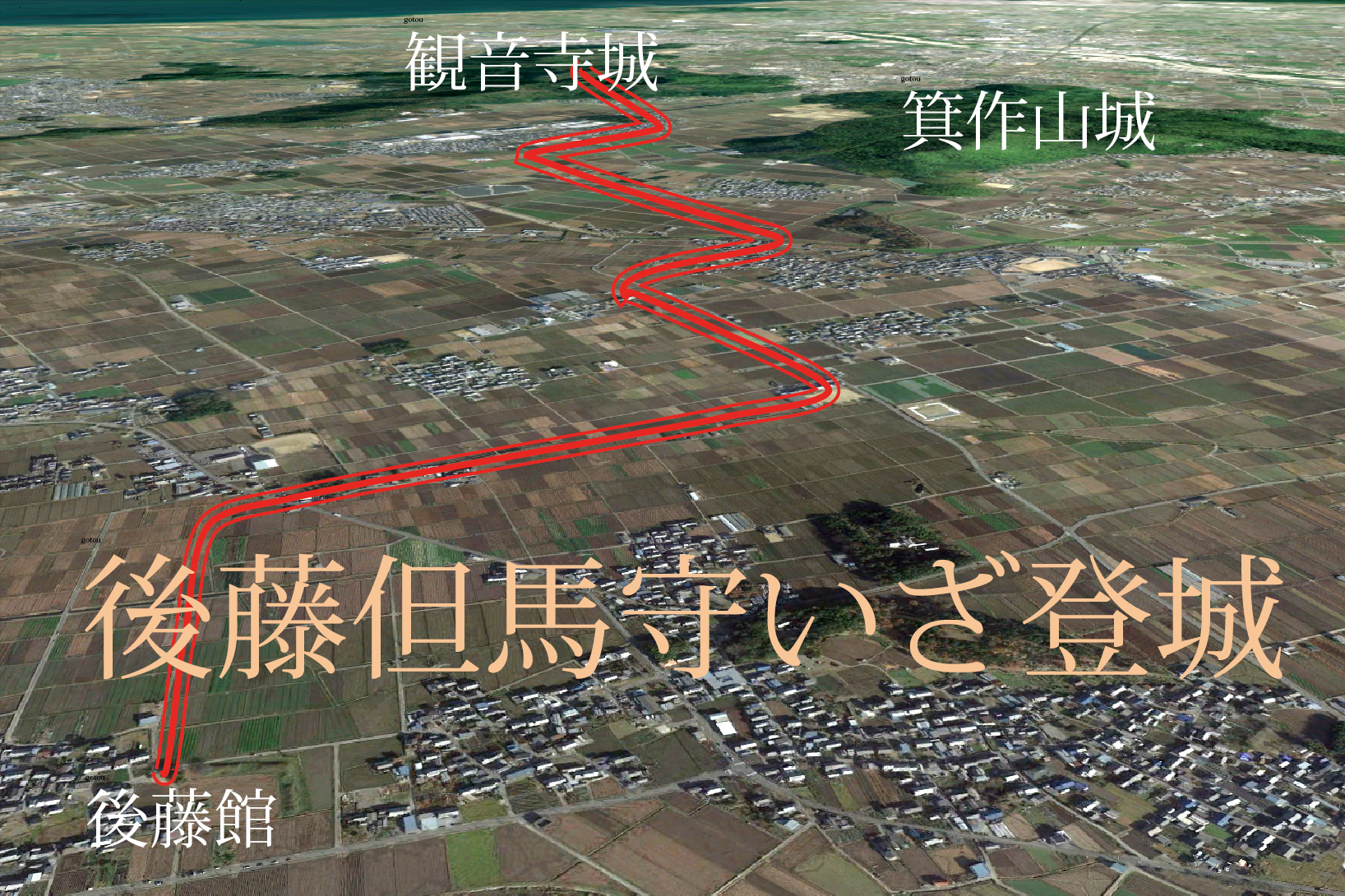

このように長い歴史を持つ観音寺城ですが、六角氏は今ある形に進化したこの城で交戦する事は一度もありませんでした。永禄11年(1568年)に織田信長がが侵攻してきた時にはここを本陣とし、当主義治、父義賢、弟義定、馬廻り衆1千騎が布陣しましたが、この六角軍は箕作城が一夜で落城したの見て逃走し、観音寺城は落城しました。

この頃の六角氏の求心力は観音寺騒動などで低下しており、落城後多くの家臣達が信長側に下ったため、六角氏はこのあと一部の家臣達と共に、ゲリラ戦で織田勢に立ち向かいます。

これで観音寺城は織田信長の手に渡り、六角氏の城としての歴史を閉じましたが、その後すぐには廃城されず、しばらくは利用されていたようです。(* 元亀元年、志賀の陣で六角勢が陣を置いたという記録もあるそうです)

佐々木六角氏と観音寺城については 埋蔵文化財活用ブックレット11 – 観音寺城跡 を併せてご覧ください。

蒲生郡志に見る、観音寺城の築城と変遷

投稿:2022年12月18日

蒲生郡志の巻二 660ページからの引用。

観音寺の城館を改修す(原文の表現を尊重しつつ要約)

中興の祖定綱の頃から在城したと伝えられるが資料は残っていない。

その子信綱の時、観音寺城に住し、山嶺に軍神を祀った(日本名僧傳)が、守護職の館邸は小脇(中野村大字小脇・現在の東近江市小脇町)にあった。

佐々木氏が観音寺城に籠った記録は建武2年(1335)12月(太平記)が初見。北畠顕家軍の侵攻を阻むするために立て籠ったが、城郭として整った城郭を新造したものではなかったとある。

その後、応仁の乱の頃に、高頼の武将である伊庭・山内氏等が険に砦を築き、その後の戦闘に使われる事により城郭として次第に進化していった。(碧山日録、応仁2年(1468)4月1日の條等)しかし、当時の城郭は削平地を土塁で囲ったものに過ぎず佐々木氏が居住できるほど安全なものでは無く、佐々木氏が常駐するようになったのは定頼の時。

その後、天文・弘治期に鉄砲が伝来。その鉄砲による攻撃に対処するために、義賢が城郭を改修。西北角の本城及びその周辺と、南東の布施淡路丸の周辺に残る石壁はその遺構。また義賢はこの改修の為に必要な石材・材木を、観音寺城域外からも徴収した。

また話逸れるが、蒲生郡志の巻二 632ページに橋の崩落について記されている。13人が墜死したという事であり、かなり立派な橋が架けられていたように思える。

観音寺城御幸橋の墜落 (原文の表現を尊重しつつ要約)

観音寺城中に御幸橋という名の橋を架けた。天文16年(1547)にその橋が墜落して、13人の死者が出た。

長命寺念佛帳によると、同年7月15日の供養中に、「為観音寺城幸はし度十三人 南無阿弥陀仏 」と記されている。簡潔な文書なので詳細は不明だが、美幸橋が成功して渡り始め式を執行した時に、橋の墜落により、渡御人が墜死したように見える。(引用:蒲生郡志巻二 632ページ)

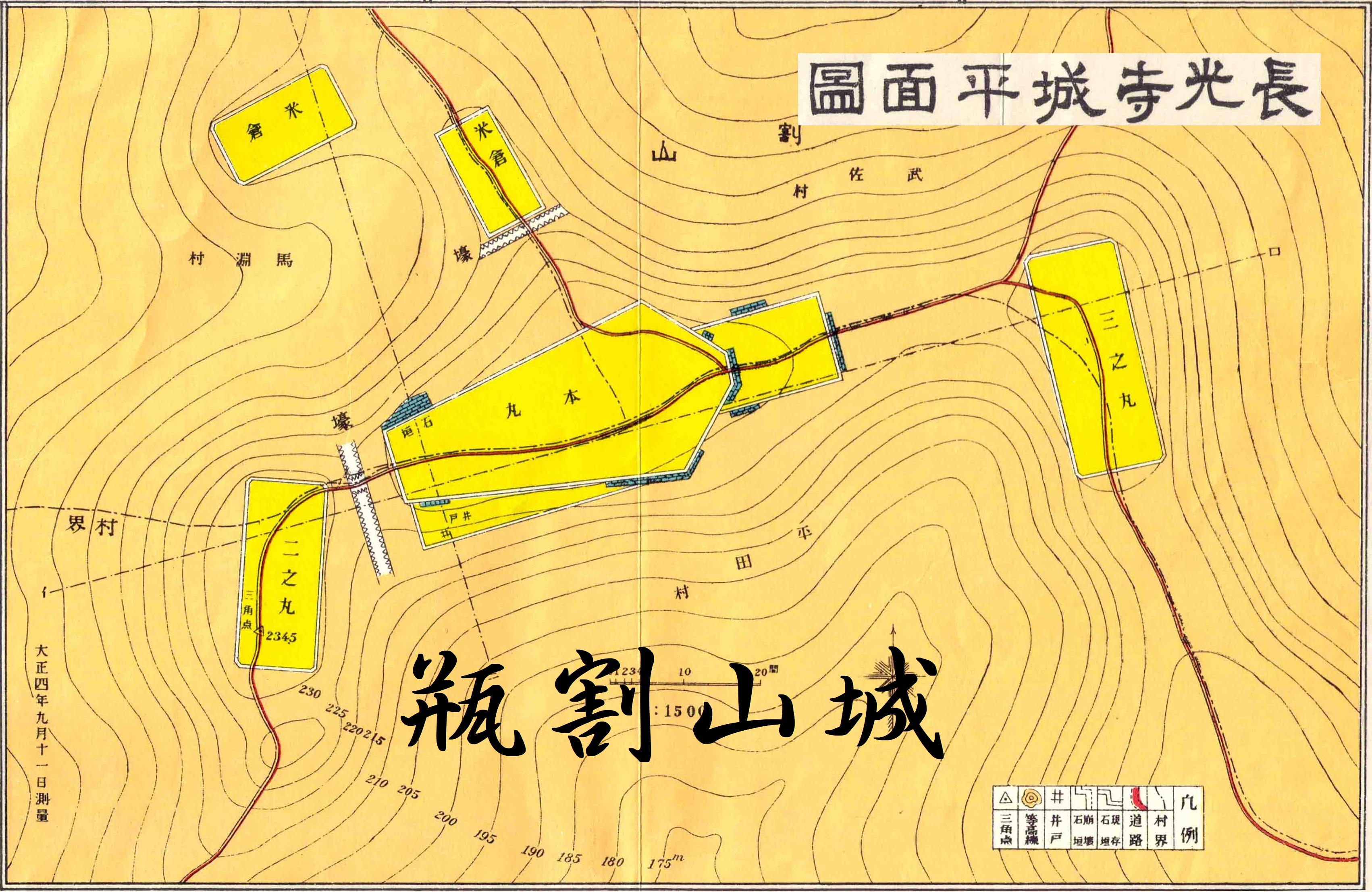

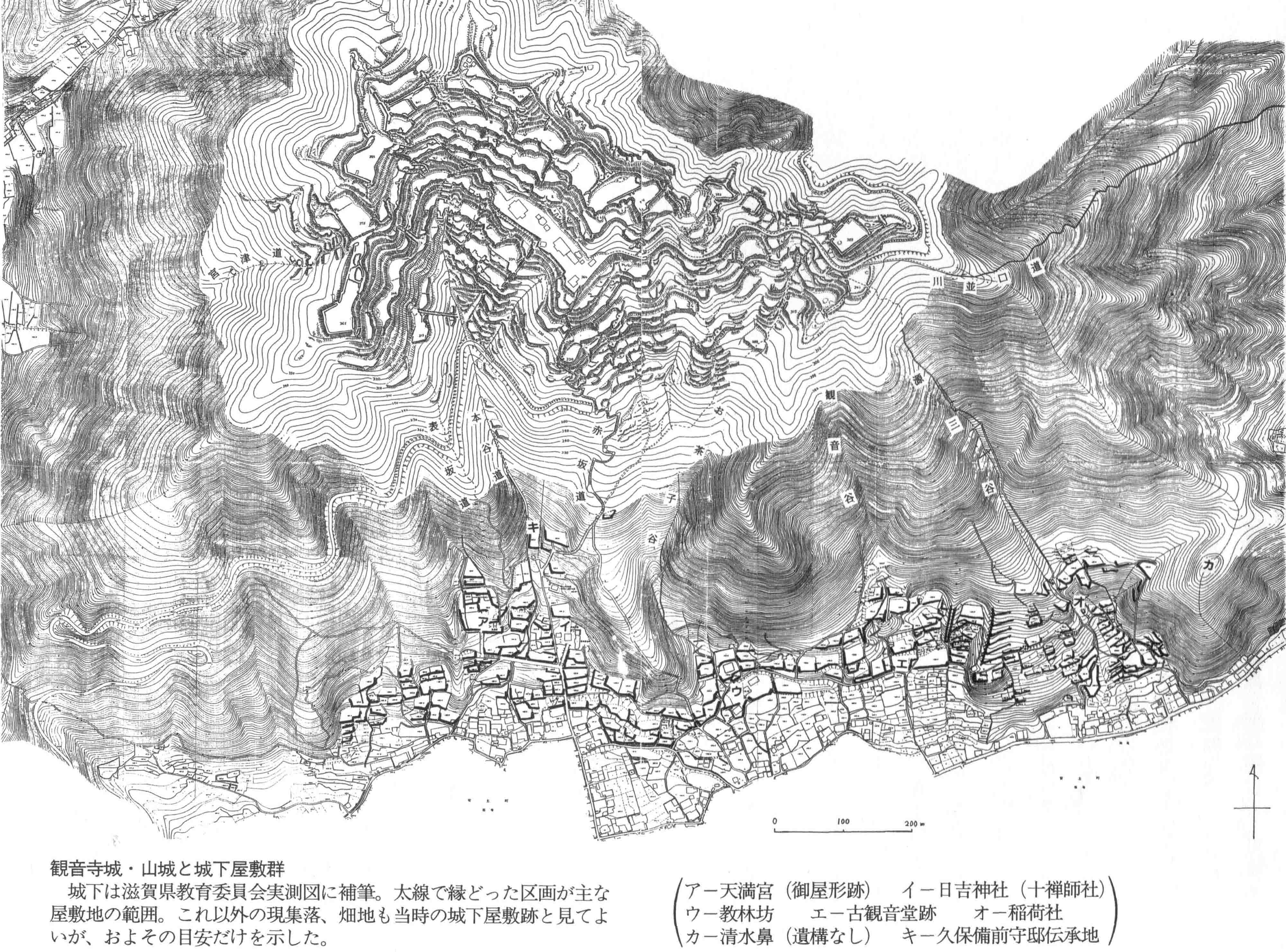

大正 4年の測量による、観音寺城の古地図

投稿:2017年2月7日|更新:2017年2月12日|情報原:蒲生郡志巻二

蒲生郡志巻弐(二) では蒲生郡の中世の歴史がまとめられており、その内容はまるごと佐々木氏とその家臣に関するものになっています。この書籍には挿絵や写真が添えられておりその中に、大正 4年に測量され大正 5年に作成された観音寺城の地図がありましたので紹介します。

この図には、地図が作成された時期(大正時代)の道と、古い城道(戦国時代)の両方が示されています。

黄色で描かれた古い城道は大手道とされる本谷筋を中心に描かれており、本丸(本城)に向かう道もこの大手道から分岐しています。

しかし近年の発掘調査においても、大手階段に通じる当時の城道は見つかっておらず、大手道(本谷筋)から本丸への道はこの地図上に示されているルートとは異なるかもしれません。

また、古道のルートは実際よりも直線的に見え、さらに境界線と混同している箇所もあり、あまり精密なものでは無いように見えます。もし、より正確に古道のルートや遺構の分布を知りたい場合には、五個荘町史 第1巻に載っている 観音寺城・山城と城下屋敷群 が役立ちます。なおこの図(観音寺城・山城と城下屋敷群)は滋賀県教委及び村田修三氏の著作権が保護されている著作物です。

この観音寺城は佐々木六角氏の近江支配の拠点として長い間使われました。観音寺城には佐々木六角氏当主の居館と家臣団の屋敷が置かれており、この図には以下の面々の屋敷跡が示されています。なお添え書きされている人名は、当時の当主または一族を代表する人物を推定したものです。

この地図には多くの郭と共にその郭の主の名が示されています。昭和 54年に出版された「まぼろしの観音寺城」(田中政三著)に綴じ込まれている 観音寺城址図 と比べてみたところ、描かれている郭の数は少ないものの、大きな食い違いはありませんでした。また郭によっては郭主の名が、苗字で書かれていたり(下の)名で書かれたりしており、長束十郎左衛門の名についは、まぼろしの観音寺城(長束)と蒲生郡志(十郎左衛門)の両方の地図を見比べる事によって初めてフルネームがわかりました。

なお「蒲生郡志」の綴じ込み地図については 50年の著作物保護期間が過ぎているため、スキャンニングと写真撮影を行い、ことわり無く転載させていただきました。

また「まぼろしの観音寺城」の観音寺城跡図についても別ページに転載させていただいておりますが、これには県教委の実測地図を基に、吉田勝氏、本田昇氏、志村清氏、村田修三氏、及び田中政三氏が修正を加えたものであるとの注記があります。またこの地図の著作物保護期間は満了しておらず、県教委及び諸氏の著作権が保護されている著作物です。

観音寺城の支城・出城・家臣の城

投稿:2017年2月16日|更新:2017年2月16日

ただいまコンテンツを準備中ですので、とりあえずは以下をクリックして情報を検索してください。

大正ロマン・城跡縄張図コレクション

投稿:2017年2月14日|更新:2017年2月22日

近江蒲生郡志と 近江愛知郡志 から城跡の地図(縄張図)を転載します。これらの多くは大正時代に測量・作図さられたものです。旧字体の漢字が使われている事など、見た目も古く大正ロマンの雰囲気を漂わせています。これらは近年の調査による縄張図とは一致しない箇所もあり、新旧を見比べる事でも結構楽しめます。

これらの図のうち 近江蒲生郡志. 巻10 から引用した瓶割山城(長光寺城)の図は、大正 4年の測量によるものです。瓶割山の山裾や中山道の様子も良くわかり、今と比べて集落の家屋や道沿の建物の数が、あまりにも少ない事に驚きます。

そして瓶割山城の縄張図についても、近年のものとだいぶ異っています。例えば、現在の県教委の縄張図では三の郭(三の丸)は一の郭(本丸)の北にありますが、この古い図では本丸の東側に示されています。

ちなみに現地に古くから立てられている木製の方向案内板の矢印は、この古い図にある三の丸の方向を指しています。

また、現在の案内板には無い 井戸やいくつかの石垣が示されており、一の郭の南下あたりでこれらの石垣の一部が確認できます。さらに、縄張図に示されている道のルートも異なっています。

そしてこれらの図は、琵琶湖の大規模な干拓事業が行われる前のものであり、水茎岡山城と安土城の図を見ると、琵琶湖に突き出すように城が建てられていた事が分かります。

このように、これらの縄張図の多くは大正時代の測量によるものであり、地図には作成された大正時代の街並みや道路が描かれています。このため 400年以上前の城跡遺構に加え 100年前の周囲の様子を見て取る事ができます。